|

| 오른쪽 벽에는 감사패와 상패가 즐비했고, 다른 벽에는 책들이 질서 없이 꽂혀 있었다. 사진=장상인 |

“선량한 사람은 서로 의심하는 일 없이 상부상조(相扶相助)한다. 그러나 악(惡)한 사람들은 서로가 서로를 ‘이간’시킬 궁리만 한다."

중국의 격언이다. 시대가 변했다고 해도 이것은 아닐 듯싶다.

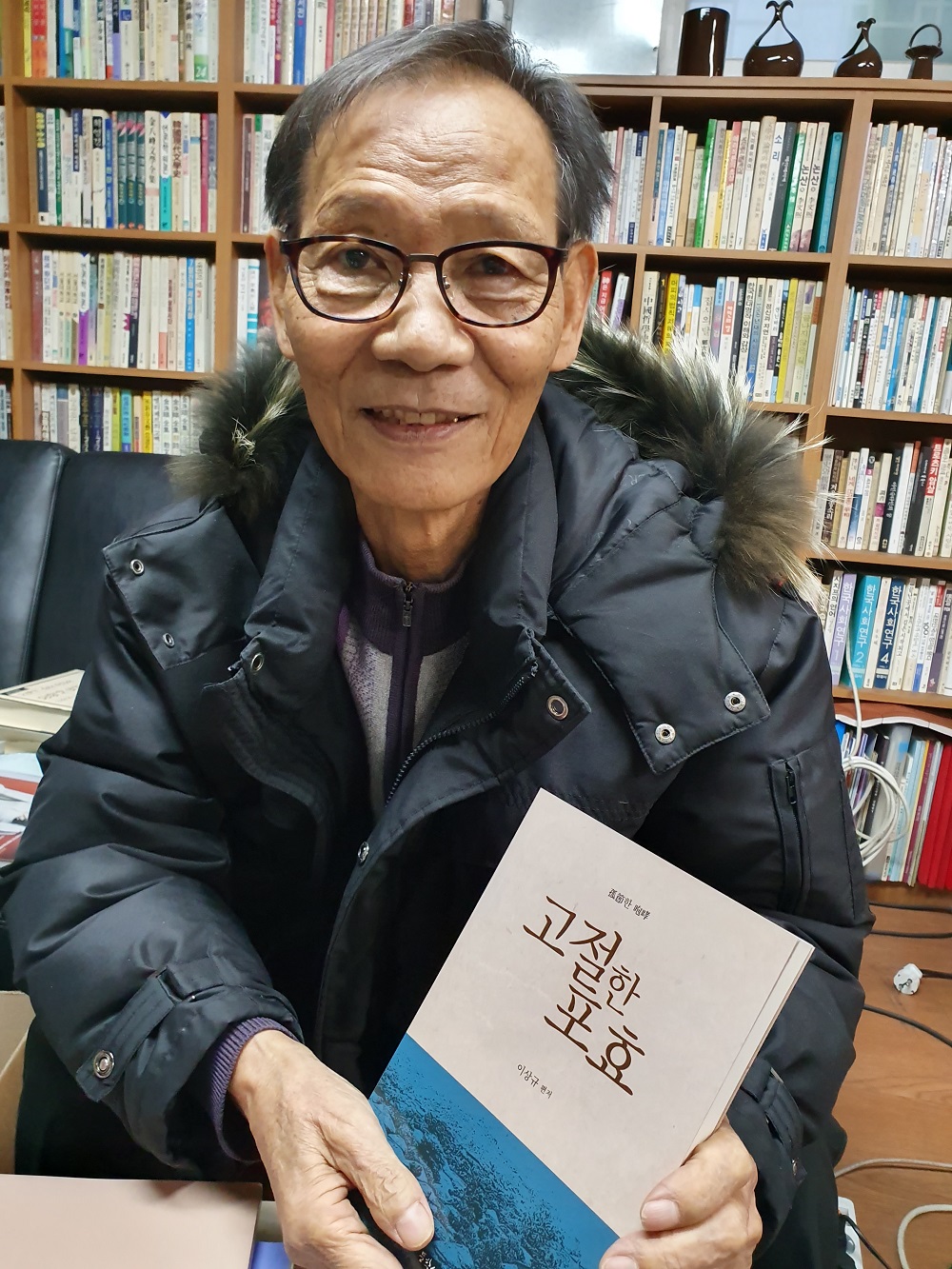

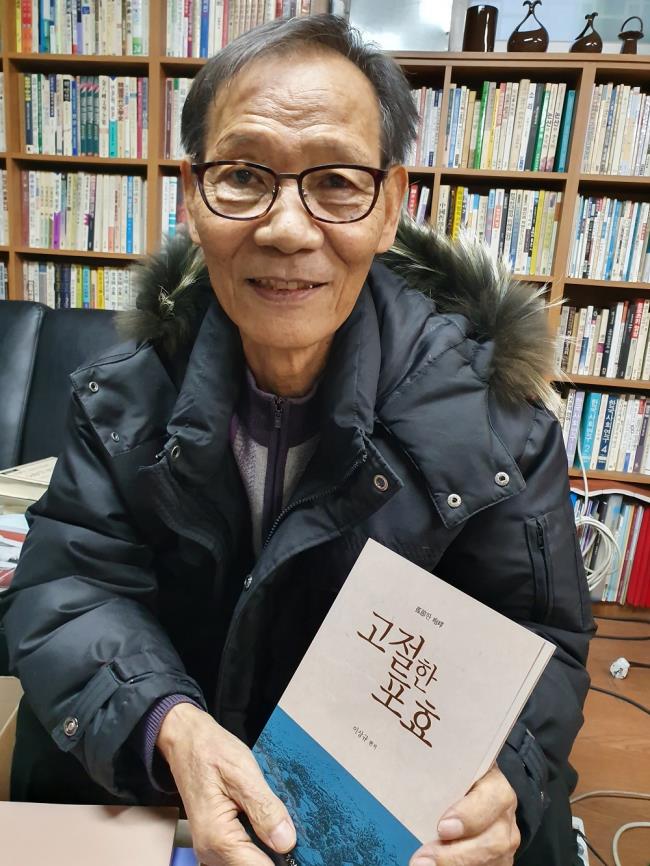

‘집콕’만 하던 필자는 지난 3일 오후 그동안 전화통화만 하던 이상규(80) 시인을 만나기 위해서 집을 나섰다. 차량의 흐름은 언제나처럼 ‘황소걸음’이었다.

골목길을 돌고 돌아 이상규 시인 집 근처에 차를 세우고서 전화를 걸었다. 나이가 지긋한 시인이 필자를 마중했다. 그의 얼굴은 사진을 통해서 익히고 있었기에 바로 알아볼 수가 있었다.

“어서 오세요. 기다리고 있었습니다."

시인은 장갑도 안 낀 손을 내밀면서 필자에게 악수를 청했다. 어쩔 수 없이 그가 내민 손을 엉거주춤 잡았다. 코로나19(?) 걱정이 태산이었다. 필자의 근심 걱정은 아랑곳하지 않은 채, 그는 사무실 겸 서재로 쓰고 있는 곳으로 안내했다.

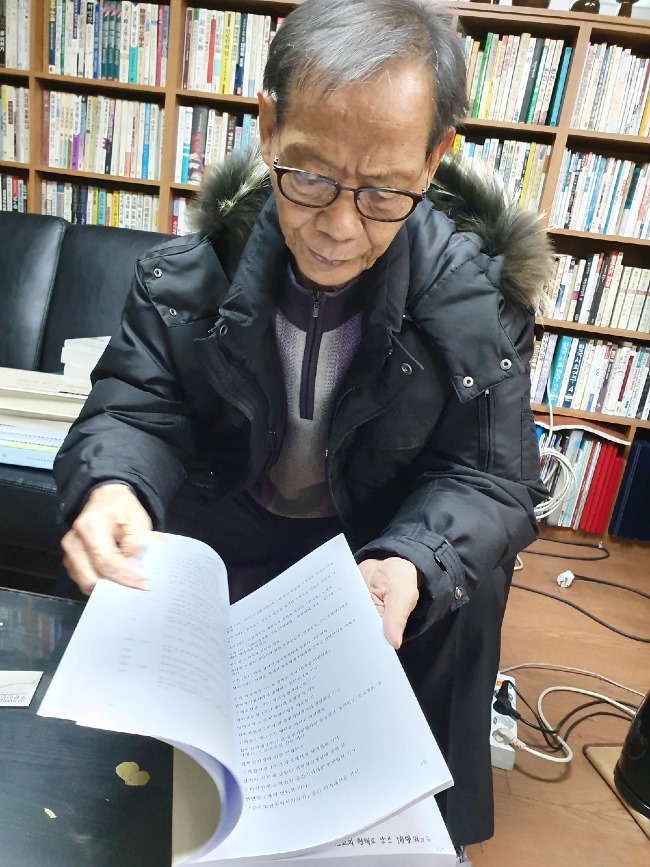

오른쪽 벽에는 감사패와 상패가 즐비했고, 다른 벽에는 책들이 질서 없이 꽂혀 있었다. 시인이 책장을 두서없이 넘기는 순간, 필자의 눈에 심연수(沈連洙ㆍ1918-1945)의 시 한편이 들어 왔다. 제목은 <지평선>이었다. 참고로 심연수는 1918년 5월 강릉시 경포면 난곡리에서 태어났다. 이후 1925년 3월 가족과 함께 블라디보스토크로 이주했고 1945년 8월 8일 영안현에서 용정으로 귀환하던 중 일제 앞잡이에 의해 피살됐다.

<하늘가 지평선

아득한 저쪽에

휘연히 밝으려는

대지의 려명(黎明)을

보라, 그 빛에

들으라, 해가 뜰

지평선으로

막힐 것 없는

새벽의 대지에서

젊음의 노래를 높이 부르리라.>

‘집콕’만 하던 필자는 지난 3일 오후 그동안 전화통화만 하던 이상규(80) 시인을 만나기 위해서 집을 나섰다. 차량의 흐름은 언제나처럼 ‘황소걸음’이었다.

골목길을 돌고 돌아 이상규 시인 집 근처에 차를 세우고서 전화를 걸었다. 나이가 지긋한 시인이 필자를 마중했다. 그의 얼굴은 사진을 통해서 익히고 있었기에 바로 알아볼 수가 있었다.

“어서 오세요. 기다리고 있었습니다."

시인은 장갑도 안 낀 손을 내밀면서 필자에게 악수를 청했다. 어쩔 수 없이 그가 내민 손을 엉거주춤 잡았다. 코로나19(?) 걱정이 태산이었다. 필자의 근심 걱정은 아랑곳하지 않은 채, 그는 사무실 겸 서재로 쓰고 있는 곳으로 안내했다.

오른쪽 벽에는 감사패와 상패가 즐비했고, 다른 벽에는 책들이 질서 없이 꽂혀 있었다. 시인이 책장을 두서없이 넘기는 순간, 필자의 눈에 심연수(沈連洙ㆍ1918-1945)의 시 한편이 들어 왔다. 제목은 <지평선>이었다. 참고로 심연수는 1918년 5월 강릉시 경포면 난곡리에서 태어났다. 이후 1925년 3월 가족과 함께 블라디보스토크로 이주했고 1945년 8월 8일 영안현에서 용정으로 귀환하던 중 일제 앞잡이에 의해 피살됐다.

<하늘가 지평선

아득한 저쪽에

휘연히 밝으려는

대지의 려명(黎明)을

보라, 그 빛에

들으라, 해가 뜰

지평선으로

막힐 것 없는

새벽의 대지에서

젊음의 노래를 높이 부르리라.>

이상규 시인이 심연수를 알게 된 사연이 특이했다. 시인은 1992년 우연히 수상스키를 타다가 건너편 식당에서 일하던 정신자 선생과 만난 인연으로 25년간 중국(연변)을 왕래했다. 이상규 시인은 인연을 매우 소중하게 여긴다. 그는 “잠깐의 만남이 이토록 소중한 인연으로 이어지는 것처럼, 살아가면서 가늘지만 결코 끊어지지 않는 생명줄을 고이 간직하고 싶다"고 했다. 인연의 소중함은 민족 시인 심연수에게로 이어진다. 시인은 자신이 소망을 이렇게 나타냈다.

“제 나이 이미 80이 넘었습니다. 제가 무엇을 바라겠습니까? 그동안 알려지지 않았을 뿐, 심연수는 윤동주에 버금가는 민족 시인입니다. 그를 민족 시인의 반열에 오르도록 하는 것이 저의 마지막 소원입니다."

순간, 시인의 눈가에 이슬이 맺혔다. 현재 병마와 싸우고 있는 시인 이상규. 생(生)의 마지막이 두려워서가 아니다. 생의 마지막 소망을 꼭 이루고 싶은 강력한 절규 때문이다.

“제 나이 이미 80이 넘었습니다. 제가 무엇을 바라겠습니까? 그동안 알려지지 않았을 뿐, 심연수는 윤동주에 버금가는 민족 시인입니다. 그를 민족 시인의 반열에 오르도록 하는 것이 저의 마지막 소원입니다."

순간, 시인의 눈가에 이슬이 맺혔다. 현재 병마와 싸우고 있는 시인 이상규. 생(生)의 마지막이 두려워서가 아니다. 생의 마지막 소망을 꼭 이루고 싶은 강력한 절규 때문이다.

그의 시 한편을 소개한다. 제목은 <갑이란 슈퍼 병원체>이다.

<항생제에 내성이 생겨

어떤 항생제로도 퇴치할 수 없는

‘갑’이란 슈퍼 병원균

파급력은 크지 않으나

한 번 이 병에 걸리면

‘을’의 치사율이 매우 높답니다.

이 병에 걸리지 않으려면

철저한 개인 환경에 주의 하라는

당국의 지시만 있었습니다.>

필자는 당국의 지시(?)가 아닌 시인의 지시에 따라, 그의 사무실에 있는 화장실에서 손을 씻었다. 수도관이 얼어서 더운물이 나오지 않았으나 따스하게 느껴졌다.

그의 사무실을 나서자, 필자가 보이지 않을 때까지 손을 흔들었다. 집으로 돌아오는 동안 시인의 말이 여운(餘韻)으로 맴돌았다.

“글은 행복한 순간에 나오는 것이 아닙니다. 고난(苦難) 속에서 나오죠. 고난을 이겨낸 성취감을 자신만의 방식으로 진실하게 표현한 심연수 선생의 글은 문학적 가치가 매우 큽니다."

<항생제에 내성이 생겨

어떤 항생제로도 퇴치할 수 없는

‘갑’이란 슈퍼 병원균

파급력은 크지 않으나

한 번 이 병에 걸리면

‘을’의 치사율이 매우 높답니다.

이 병에 걸리지 않으려면

철저한 개인 환경에 주의 하라는

당국의 지시만 있었습니다.>

필자는 당국의 지시(?)가 아닌 시인의 지시에 따라, 그의 사무실에 있는 화장실에서 손을 씻었다. 수도관이 얼어서 더운물이 나오지 않았으나 따스하게 느껴졌다.

그의 사무실을 나서자, 필자가 보이지 않을 때까지 손을 흔들었다. 집으로 돌아오는 동안 시인의 말이 여운(餘韻)으로 맴돌았다.

“글은 행복한 순간에 나오는 것이 아닙니다. 고난(苦難) 속에서 나오죠. 고난을 이겨낸 성취감을 자신만의 방식으로 진실하게 표현한 심연수 선생의 글은 문학적 가치가 매우 큽니다."